Océanos de ira: La mirada feminista en el ‘slasher’

El estreno del ‘remake’ de ‘Sé lo que hicistéis el último verano’, dirigido por Jennifer Kaytin Robinson, presenta la oportunidad de hacer una revisión del slasher como género tradicionalmente dominado por la mirada masculina y su subversión por parte de cineastas mujeres a lo largo de distintas décadas.

Daniela Urzola

17 de julio 2025

T Blockers

Si hay un género atravesado desde la raíz por la mirada masculina, es el terror. De madres terribles a víctimas o entidades monstruosas, la mujer en el terror ha sido presa de estereotipos y clichés durante décadas. Por esto mismo, en la actualidad, cada vez más realizadoras se proponen dar la vuelta al género desde una perspectiva feminista, buscando nuevas formas de narrar y subvertir el male gaze. Ejemplos notables de ello son Coralie Fargeat, Julia Ducournau o Jennifer Kent, cuyas obras han recibido grandes elogios como reformulaciones de subgéneros tradicionalmente dominados por voces patriarcales como el body horror, el rape and revenge o el terror psicológico. Pero hay un subgénero que ha tenido un desarrollo particular a la luz de la creación femenina: el slasher. Esto se debe, en parte, a que en sus inicios este fue considerado "menor"; una división que, si bien en años se ha querido poner en duda, también se ha reforzado con la popularización del "terror elevado" y su supuesto monopolio como espacio para reflexionar sobre temas complejos como la maternidad o el trauma. Quizás por lo anterior, en comparación con otros subgéneros, la presencia de la mujer en el slasher sigue siendo minoritaria. Pero esto no significa que no estén (ni hayan estado en el pasado): simplemente hay que hacer el ejercicio de mirar más de cerca y más allá. Con esto en mente, nos proponemos trazar una breve genealogía feminista del slasher, recorriendo tres momentos que, no por casualidad, se desarrollan en paralelo a las distintas olas del movimiento feminista. Todo apuntando a una reflexión sobre el lugar que ha ocupado la mujer en el subgénero y cómo este ha ido cambiando a la luz de la creación femenina y de la inclusión de miradas diversas desde la interseccionalidad.

La segunda ola: "El terror abyecto es de género femenino"

Estas palabras las dice Carol J. Clover en el texto "Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film", publicado inicialmente en 1987 e incorporado años después como primer capítulo de su seminal libro Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film (1992). En este, la autora cuestiona la mencionada jerarquía entre subgéneros y pone el foco en el slasher, cuya estructura narrativa define como la de un "asesino psicópata que acuchilla hasta la muerte a una serie de víctimas, en su mayoría mujeres, una a una, hasta que es sometido o asesinado, normalmente por una chica que ha sobrevivido". Teniendo en cuenta el origen del slasher en relación con la tradición anglosajona [1] y los valores conservadores de la era Reagan, Clover argumenta que este tipo de películas representan la ansiedad y el miedo masculinos ante la agencia femenina y que, por esta misma razón, despliegan gran violencia sobre la mujer-víctima. Sin embargo, un análisis desde el presente permite observar las tensiones y contradicciones en un subgénero que perpetúa roles y estereotipos de género desde la mirada masculina y, al mismo tiempo, apunta de muchas maneras a una deconstrucción de los mismos.

SIN EMBARGO, UN ANÁLISIS DESDE EL PRESENTE PERMITE OBSERVAR LAS TENSIONES Y CONTRADICCIONES EN UN SUBGÉNERO QUE PERPETÚA ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO DESDE LA MIRADA MASCULINA Y, AL MISMO TIEMPO, APUNTA DE MUCHAS MANERAS A UNA DESTRUCCIÓN DE LOS MISMOS.

Clover identifica cinco elementos del slasher: el asesino (generalmente sobrehumano), el "lugar terrible" (donde transcurre la acción, el horror), el arma (símbolo fálico), la víctima y los efectos de shock (relacionados con la eterna cuestión sobre cómo mostrar la violencia). En adelante se irá viendo cómo distintas directoras se han aproximado a algunos de estos elementos, pero hay uno transversal a la reformulación feminista del género: la víctima y, en contraste, la final girl. En los años 70 y 80, las mujeres que caen víctimas en las manos del asesino son generalmente muy femeninas, canónicas y, en repetidas ocasiones, aquellas que mantienen relaciones sexuales en pantalla. Mientras tanto, la final girl, aquella que sobrevive tras presenciar y sufrir horrores, sigue unas características que la diferencian del resto: tiene un punto masculino (algo reforzado muchas veces por el nombre), es inteligente y habilidosa y, sobre todo, representa una idea de pureza. Si a esto le añadimos un enfoque interseccional, resulta claro que esa pureza está relacionada también con los valores de la clase media estadounidense: la final girl es y debe ser siempre una chica blanca, cishetero, joven y virgen.

De lo anterior se desprenden dos aspectos que van a ser cruciales en la vuelta de tuerca que proponen las directoras de hoy. Primero, en el slasher clásico, el deseo femenino es castigado: asociado a lo impuro y, por ende, monstruoso. Segundo, si bien las primeras final girls se construyen desde una clara mirada masculina, en ellas se halla también el potencial de liberarse de ella. La final girl no sólo sobrevive, suele ser también quien mata al asesino [2]. Clover dice que esto no es suficiente para asumirla como figura feminista, ya que considera que su construcción sigue favoreciendo la identificación para el espectador masculino. Hay que tener en cuenta que su análisis se adscribe a la segunda ola del feminismo, cuando aún no se había superado del todo el binarismo de género. Hoy se hace posible otra lectura que entiende a la final girl no en términos de "lo masculino dentro de lo femenino" sino como algo que trasciende ambas categorías rechazando los roles tradicionales de género. Es esto lo que distintas realizadoras van a ampliar como giro feminista al slasher, que adquiere fuerza con el advenimiento de la tercera ola a finales del siglo XX.

La tercera ola: "I’m killing boys!"

En las décadas de auge del slasher resulta difícil encontrar ejemplos de obras dirigidas por mujeres, y las que existen siguen estando ancladas en los códigos de representación del male gaze –ejemplo de ello son The Slumber Party Massacre (Amy Holden Jones, 1982) y Sorority House Massacre (Carol Frank, 1986)–. Es en los años noventa cuando se empieza a gestar una verdadera subversión. No obstante, es importante llamar la atención sobre la presencia de mujeres en oficios más allá de la realización; algo transversal al terror y que en la actualidad continúa siendo muy importante. Basta ver colaboraciones como las de Ti West y Mia Goth o James Wan y Akela Cooper o, incluso antes de ello, una película como Ginger Snaps (John Fawcett, 2000) que, aunque dirigida por un hombre, es guionizada por Karen Walton y tiene un discurso claro desde ese lugar de enunciación.

Es fácil observar que gran parte de la revisión feminista del slasher se ha centrado en resignificar la figura de la final girl, liberándola del binarismo de género y desdibujando las categorías hasta el momento férreas en la relación asesino/víctima. Y no resulta casual que el punto de inflexión sea el cambio de siglo, si tenemos en cuenta el panorama político y discursivo dentro y fuera del cine de terror. El slasher, ahora posmoderno, plantea un juego metalingüístico, cuestionando sus propios postulados y sentando las bases para su posterior deconstrucción. Así, frente a la final girl, se emplean dos estrategias:

1. Plantear una ruptura con sus características tradicionales, haciéndola más fuerte y/o menos pura. Obras como Scream (Wes Craven, 1996) y Sé lo que hicistéis el último verano (Jim Gillespie, 1997) presentan final girls no virginales y apuntan a una potencial reivindicación del deseo.

2. Hacer de la final girl la asesina. Esto implica un giro de ciento ochenta grados en el punto de vista (POV), ya que la mujer pasa a ocupar simultáneamente ambos lugares de la relación víctima/asesino. Esto implica la creciente necesidad de ir desdibujando las categorías que dan forma inicialmente al slasher. También se relaciona con el concepto desarrollado por Isabel Cristina Pinedo [3] sobre el slasher como género "recreativo" para la mujer, que proporciona un espacio seguro en el que la espectadora puede transitar emociones de rabia y miedo al verse reflejada en una persona que lucha, sobrevive y mata al asesino. Pero si ahora la mujer es ella misma la asesina, se borra toda duda de que su agencia esté supeditada a la identificación masculina. La protagonista ahora existe únicamente para la mujer espectadora, nos representa a cada una de nosotras.

American Psycho

Antes de hablar de dos obras que emplean esta estrategia, merece la pena destacar una que no cambia el POV del asesino-hombre, pero que desde ese lugar plantea una sátira contundente a la mirada masculina: American Psycho (2000), de Mary Harron. Basada en la novela de Bret Easton Ellis, Harron construye una fábula, tan contundente como actual, sobre el capitalismo y los peligros de la masculinidad tóxica. La mítica secuencia que muestra la rutina diaria de Patrick Bateman parece hablar tanto de los ejecutivos de Wall Street y la estética metrosexual de inicios de siglo como de la misoginia impulsada hoy por la cultura de internet de la manosfera y los incels. Otras decisiones de guion –a cuatro manos con Guinevere Turner, figura importante en el cine indie queer de los años 90, ligada a nombres como Rose Troche y Cheryl Dunye– demuestran una clara visión feminista. Por ejemplo, las muertes, que en el libro son descritas de manera muy gráfica, aquí se suelen dejar en el fuera de campo y, cuando no, la cámara asume una distancia necesaria ante el sufrimiento femenino antes presentado como espectáculo. Se hace claro, por ende, la cuidadosa atención a la pregunta sobre los efectos de shock (el quinto elemento de Clover) o la necesidad de cuestionar los modos de representación de la violencia contra la mujer.

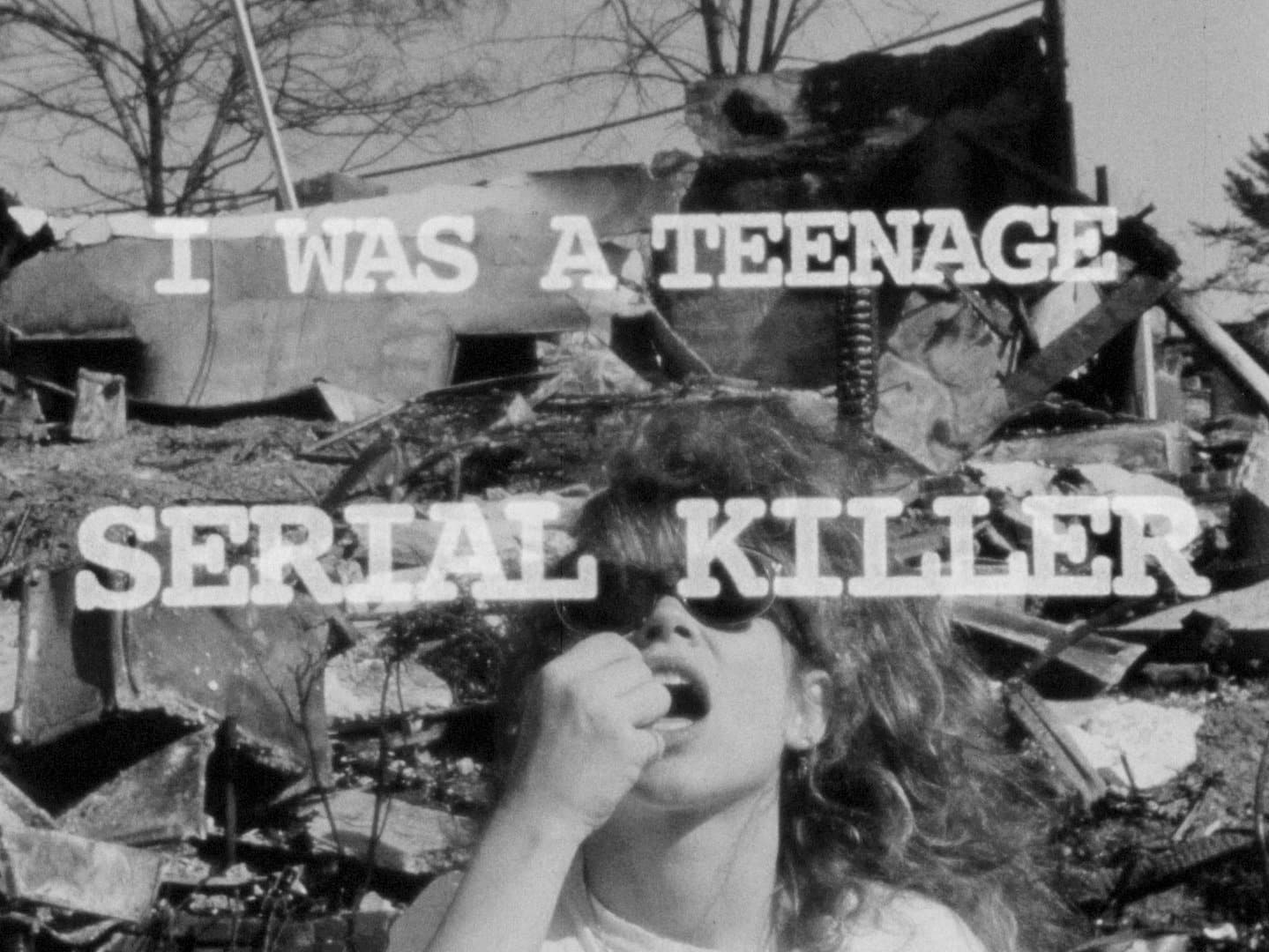

Uno de los antecedentes más claros de la deconstrucción del arquetipo de la mujer-víctima y el paso a la mujer-asesina lo proporciona Sarah Jacobson con su cortometraje de 1993, I Was a Teenage Serial Killer. Es algo que décadas después ampliarán obras como American Mary (Jen y Sylvia Soska, 2012), A Girl Walks Home Alone at Night (Ana Lily Amirpour, 2014), The Love Witch (Anna Biller, 2016) o Prevenge (Alice Lowe, 2016) que, si bien se manejan en otros registros y subgéneros, colindan con el slasher de diferentes maneras. I Was a Teenage Serial Killer traduce al audiovisual el espíritu punk imbricado en el feminismo de tercera ola con grupos como Riot Grrrl y Heavens to Betsy (que se escucha en la banda sonora). Dirigido, escrito, rodado y editado por Jacobson, el corto sigue un estilo "guerrilla" y DIY (do it yourself): un espacio en el que muchas cineastas encontraban el lugar para hacerse oír. Es precisamente esto lo que hace Jacobson con la historia de Mary, una joven dedicada a eliminar hombres que cometen microagresiones y abusos como el mansplaining o el stealthing [4]. La película empieza mostrando el cadáver de un hombre: gesto de resistencia ante el sinnúmero de imágenes violentas contra la mujer que han dado forma al canon fílmico. Jacobson toma el concepto de "terror recreativo" y construye una obra desde el juego y la tragedia en partes iguales. Porque, si bien resulta catártico ver a Mary tomar la justicia por su mano, su discurso final revela el profundo dolor que la ha llevado a ese lugar. Ella es la asesina y también la víctima, esta vez no de un psicópata sino de todo un sistema: el heteropatriarcado. I Was a Teenage Serial Killer es una invitación a romper el silencio –" You can’t keep me quiet" es lo último que escuchamos decir a Mary–, una oda a la ira femenina.

I Was a Teenage Serial Killer

Es esa ira lo que va a impulsar a muchas directoras que en adelante experimentan con el slasher y las múltiples variantes que de este surgen, sobre todo ya entrado el siglo XXI. Quizás ningún ejemplo sea más significativo que Jennifer’s Body (2009), donde Karyn Kusama y la guionista Diablo Cody revisan otro de los conceptos sobre los cuales se ha enmarcado a la mujer en el terror (y, por ende, sobre los que se han erigido teorías feministas del género): lo "monstruoso-femenino", popularizado por Barbara Creed en su ensayo The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis (1993). Tomando la batuta de autoras como Julia Kristeva y Laura Mulvey, Creed expone que la representación monstruosa de la mujer en pantalla es producto de la amenaza que supone su sexualidad para el espectador masculino. Así, esta categoría dialoga con la final girl, en tanto ambas son proyecciones de los miedos masculinos en torno al cuerpo de la mujer, al mismo tiempo deseado y temido por el male gaze. Jennifer Check ejemplifica precisamente eso y que Megan Fox, sex icon de los 2000, fuese la elegida para interpretarla, tampoco es arbitrario. El prototipo de la chica perfecta convertida en monstruo.

Pero la monstruosidad de Jennifer no es intrínseca, ella se transforma a causa de un abuso perpetrado por hombres y, como la Mary de Jacobson, es a ellos a quienes acecha. En una icónica escena eliminada, Needy (Amanda Seyfried) le reclama a Jennifer que está matando a gente, a lo que ella responde: "No, estoy matando chicos". Touché. La relación que se establece entre las dos protagonistas apunta a temas hoy ampliamente explorados por realizadoras como el espectro entre la amistad y la rivalidad femenina. Y, sobre todo, la atracción latente entre ambas lleva al extremo la noción del deseo femenino como "monstruoso" y lo reivindica más allá de lo heteronormativo (en este caso, abiertamente bisexual). Todo ello, sumado a una estética que bebe de la cultura pop y lo camp, apunta a una insurgencia queer en el género que se hará explícita en las siguientes décadas.

Jennifer's Body

Jennifer's Body

La cuarta ola: "We’re pissing people off"

Si en el cambio de siglo la diversidad y la interseccionalidad se abrían camino en el pensamiento feminista, en la cuarta ola ya no cabe duda del lugar imprescindible de estas. Es por esto por lo que en las décadas de 2010 y 2020 –atravesadas por movimientos como el #MeToo y Black Lives Matter– surgen más directoras que trabajan desde el slasher, ya sea para revisar historias ya conocidas y liberarlas de la mirada masculina o para contar nuevas historias en busca de una identificación real para les espectadores disidentes. Esto se traduce en dos estrategias: el remake [5] de obras fundacionales y la lectura ampliada y autorreferencial del subgénero.

Un caso perfecto de la primera estrategia es Black Christmas (2019), dirigida por Sophia Takal y escrita por April Wolfe, nueva aproximación al film de 1974 y su remake de 2006 [6]. Ambas películas están ancladas en una idea de voyerismo, remarcando en la puesta en escena el POV del asesino. No obstante, también son películas que presentan personajes femeninos complejos, final girls que se alejan más o menos de lo establecido. Por ejemplo, Jess, protagonista de la primera, no sólo es virgen, sino que está embarazada y expresa su deseo de abortar. Claramente no son personajes construidos desde una lente feminista pero, una vez más, demuestran las tensiones discursivas en el núcleo del slasher que sirven como punto de partida para las nuevas versiones. Desde algo anclado en lo real (la cultura de la violación en las fraternidades), Takal construye un relato sobrenatural que da rienda suelta a la imaginación y la ira femeninas. Sus personajes ahora sí que se alejan de toda expectativa masculina posible: son mujeres que no se callan, que demuestran su rabia y que sobreviven a través de la lucha colectiva. Esto establece una ruptura con el tropo tradicional de la final girl en tanto trasciende el individualismo: aquí no hay una sola superviviente, sino todo un grupo de mujeres diversas. Algo similar sucede en la otra parte de la relación víctima/asesino: el hecho de que no sea un único asesino sino un grupo de hombres señala que el verdadero villano es el heteropatriarcado.

Black Christmas

Otro ejemplo lo proporciona Nia DaCosta con Candyman (2022). En ella se hace cita al film de 1992, en el que ya se ponían sobre la mesa cuestiones en torno a la intersección entre raza, clase y género, pero se actualiza su discurso a la luz de eventos contemporáneos. A partir de un nuevo marco narrativo, DaCosta formula un comentario en torno a la gentrificación y la brutalidad policial. El juego con los espejos, centrales en la leyenda urbana de Candyman, apunta aquí también a un asunto de visibilización de lo invisible, de aquello y aquellos que se han mantenido en los márgenes por quienes ostentan el poder. Brianna, la protagonista, es importante a este respecto: no sólo reformula la final girl, sino también encara los estereotipos del género en torno a la mujer negra (como la hipersexualización o la angry black woman). Dice un personaje que Candyman es una forma de lidiar con lo que sucede en la realidad. DaCosta lidia con lo que sucede en la ficción y pone en evidencia el poder de esta para calar en nuestra noción de lo real.

Candyman

Heredera del concepto de recuela (al mismo tiempo reboot y secuela) de las nuevas Scream, Sé lo que hicistéis el último verano (2025) retoma la idea original e introduce nuevos personajes para entablar un diálogo entre pasado y presente: tanto a nivel de historia como a nivel de reflexión sobre el slasher. Si la película de 1997 permitía cierta lectura de género con el personaje de Julie (Jennifer Love-Hewitt), Jennifer Kaytin Robinson convierte el subtexto en el texto central, explorando un abanico de personalidades femeninas en la relación asesino/final girl(s). Y usamos el plural porque, como en Black Christmas, no sólo sobreviven varias mujeres sino que, además, se da un proceso de identificación colectivo en tanto, como espectadoras, presenciamos el encuentro de distintas generaciones de final girls. Ello, acompañado de una protagonista bisexual –que mantiene encuentros sexuales con un hombre y una mujer e incluso verbaliza una forma de deseo alejada de lo normativo como el BDSM–, una reflexión sobre la amistad y/o rivalidad femenina en distintos niveles –la película anterior de la directora, Revancha ya, exploraba también esto en un terreno distinto del terror– y una desmitificación de los personajes masculinos con comentario sobre los estragos del trauma y la masculinidad, hacen de Sé lo que hicistéis el último verano una revisión potente en términos de representación diversa.

Por otra parte, hay directoras que están trabajando a partir de material original, con un nivel de autoconciencia que permite reflexionar sobre el propio género y dinamitar sus elementos clásicos para dar paso a historias interseccionales. Tal es el caso de Muerte Muerte Muerte (Halina Reijn, 2022) y la trilogía Fear Street (Leigh Janiak, 2021). En ambas se aborda la necesidad de reivindicar el deseo queer a la que ya apuntaba Jennifer’s Body, ahora de manera explícita. El plano inicial de Muerte muerte muerte muestra un beso lésbico apasionado entre la pareja que sobrevive al final: el deseo que antes era castigado con muerte ahora no sólo se muestra, se hace protagonista. Escrita por Kristen Roupenian (autora del cuento Cat Person), la película sigue la fórmula clásica de un slasher: un grupo de amigos se encuentran en un lugar remoto, donde pronto empiezan a morir, uno a uno. Sin embargo, el film juega con las expectativas del espectador y da la vuelta al género, revelando la trampa que sirve como telón de fondo para un comentario de clase. La mansión lujosa se convierte en el "lugar terrible" del que hablaba Clover, de la misma manera que lo es la fraternidad en Black Christmas o el barrio gentrificado en Candyman.

Así, en el contexto de la cuarta ola, el "lugar terrible" adquiere un nuevo significado en referencia a espacios de exclusión y violencia contra las disidencias. Este elemento posee una importancia central en Fear Street. En el pueblo aparentemente maldito de Shadyside, siglo tras siglo, un habitante enloquece y mata a otros habitantes. Pero, como se revela hacia el final de la trilogía, esto se remonta a una historia de exclusión sobre una mujer queer, cuya ira femenina desata el caos. Entonces, lo que Shadyside realmente representa es la idea de la suburbia como espacio hostil para las personas LGBTIQ+ –algo que, fuera del slasher, explora de manera excepcional I Saw the TV Glow (Jane Schoenbrun, 2024)–. Deena experimenta la opresión sistémica como mujer negra y lesbiana. También Sam, una chica aparentemente tan canónica como el lugar en el que vive: Sunnyvale, la cara amable de Shadyside. Y la relación entre las dos protagonistas, mostrada también con explicitud, es castigada por la historia local. Es esa la verdadera maldición contra la que luchan juntas.

Muerte, muerte, muerte

Fear Street

¿La quinta ola?: "For inside every survivor there is a deeper, darker ocean"

Hay debate sobre si estamos en una nueva ola del feminismo y, aunque aún no haya consenso al respecto, el movimiento sigue mutando para incluir a todas las personas que se alejan de la heteronormatividad. La existencia de vertientes que excluyen a identidades como las trans o neurodivergentes demuestra lo inminente de esta tarea que, a su vez, conlleva formas renovadas de representación en el cine. En Corpses, Fools and Monsters. The History and Future of Transness in Cinema (2024), Willow Maclay y Caden Mark Gardner señalan que en la historia del cine las personas trans se han visto representadas bajo tres estereotipos: son asesinadas (cadáveres), ridiculizadas (bufones) o víctimas de una transición trágica (monstruos). Frente a esto, la dupla de critiques aboga por un análisis de lo que denominan la "imagen fílmica trans" (trans film image), deteniéndose sobre diferentes casos de estudio desde el cine clásico hasta el contemporáneo.

En lo que al slasher se refiere, aún queda mucho camino por recorrer, pero quizás el nombre más importante en este momento sea el de Alice Maio Mackay, cineasta australiana que con tan solo veinte años ha realizado seis cortos y seis largometrajes: todos ellos, como ella misma anuncia, "transgender and queer films" –gesto que evoca el cine de Gregg Araki, una de sus grandes influencias–. En su corta y prolífica carrera, Maio Mackay ha logrado recodificar diferentes subgéneros del terror, llenando los vacíos en este para hacer de la experiencia trans el centro del relato. Además, su propuesta se cimenta en un cine de muy bajo presupuesto y hecho con amigues, que recupera el lenguaje DIY como medio de expresión disidente.

T Blockers (2023), mezcla de ciencia ficción y metacine, abre con el monólogo de una drag queen, que parece ser una declaración de intenciones de la directora: "Lo que estáis a punto de ver es una obra de ficción fantástica, pero es más real de lo que creéis". Porque, si bien sus historias son de corte fantástico (con invasores de cuerpos, vampiros o demonios TERF), hablan de una realidad muy concreta: la lucha del colectivo trans por sobrevivir y existir libremente en un mundo que resulta cada vez más hostil. En estas películas les personajes permiten una verdadera identificación en tanto pasan por conflictos reales para las personas trans: de la disforia o los chasers (hombres cis que fetichizan a las mujeres trans) a las nefastas consecuencias del auge de la extrema derecha. Pero también porque, una y otra vez (e incluso de manera intergeneracional), se juntan para vencer diferentes males, convirtiéndose en final survivors.

T Blockers

Carnage For Christmas

En una entrevista con Bloodletter Magazine, Maio Mackay habla de sus películas como hangout films, donde lo político viene por el solo acto de representar a las personas trans en comunidad. Su cine reacciona contra el estereotipo del único personaje trans en un grupo de amigos cis y reivindica la amistad entre personas trans y no binarias. Es esto lo que plantea en los dos filmes que abordan de manera más directa el slasher. Bad Girl Boogey (2022) y Carnage For Christmas (2024) revisan el cine de serie B, con una estética entre lo camp y lo trash –colores saturados, efectos prácticos "cutres", etc.–, y remiten a fórmulas clásicas del subgénero como el asesino enmascarado o las leyendas locales. Pero el elemento diferenciador está en quiénes son las víctimas y final survivors (y, a veces, las asesinas también): son personas queer, trans y/o no binarias. Personajes a quienes, además, vemos compartir momentos de intimidad, a quienes se les permite detenerse y llorar la muerte de sus amigues. En esto consiste la feminist gaze según Barbara Creed, que muestra aquello que no interesa a la mirada masculina: "sus momentos de contemplación, deseos, escenas de intimidad, y momentos de autorreconocimiento" [7]. La verdadera mirada de la alteridad es una de profunda empatía.

QUIENES ESTAMOS EN MEDIO DE LAS TURBULENCIAS SABEMOS QUE LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN. POR ELLO, HOY MÁS QUE NUNCA, SE HACE NECESARIO REPENSAR LAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN DE LA MUJER Y OTRAS DISIDENCIAS EN EL ‘SLASHER’.

Quizás no esté claro en qué ola nos encontramos, pero lo que sí sabemos es que la marea está alta. Como reza el monólogo de T Blockers: "Cada uno de nosotros es un superviviente en un bote salvavidas a la deriva en un océano oscuro. Miramos por encima del borde y vemos a los tiburones dando vueltas, esperando. […] Porque dentro de cada superviviente hay un océano más profundo y oscuro. Y dentro de las aguas más profundas y oscuras de la mente humana hay cosas peores que los tiburones. Cosas que nos observan desde el abismo. […] Si te ayuda, sigue diciéndote a ti mismo: es sólo una película, es sólo una película, es sólo una película…". Pero quienes estamos en medio de la turbulencia sabemos que no es así, que la realidad supera la ficción. Por ello, hoy más que nunca, se hace necesario repensar las formas de representación de la mujer y otras disidencias en el slasher. Celebramos el trabajo de las autoras aquí mencionadas y de todas aquellas que siguen asumiendo esta tarea. Hemos cruzado océanos de ira para encontrarnos.

Notas:

[1] Respondiendo a esta línea de desarrollo, también los ejemplos que analizaremos se limitan a ese marco geográfico.

[2] En los primeros slashers, esto suele darse con ayuda o intervención de un hombre, pero una de las primeras evoluciones de esta figura viene dada por ese giro hacia su propia salvación.

[3] Isabel Cristina Pinedo. Recreational Terror: Women and Violence in the Slasher Film (1997)

[4] Ya tipificado como delito, se refiere al acto de no usar preservativo o quitárselo en mitad del acto sexual sin consentimiento de la otra persona.

[5] Entiéndase este en sentido amplio: remake, reboot, secuela espiritual, etc.

[6] Hay aquí un doble ejercicio de subversión al aplicar un giro feminista al original y, a la vez, proponer una vía de reinterpretación diferente al remake de comienzos de siglo: una época en la que esta estrategia aún era monopolizada por directores hombres y frecuentemente intensificaban la violencia contra la mujer.

[7] Barbara Creed. Return of the Monstrous-Feminine: Feminist New Wave Cinema (2022)

DÉJANOS UN COMENTARIO...